康熙字典

卷别 :正文・午集上 部首:玉部

武英殿刻本: 第1766頁,第4字

同文書局本: 第739頁,第12字

標點整理本: 第691頁,第4字

音《唐韻》、《集韻》、《正韻》𡘋力求切,音留。《說文》:𡍮玉也,冕飾。《集韻》:通作旒。

义又,旗之下垂者。《宋書・禮志》:鸞輅駕四馬,旂九瑬。

义又,《玉篇》:美金也。亦作璆。

注解

〔瑬〕字收录于《康熙字典》正文・午集上,康熙部首是玉部。

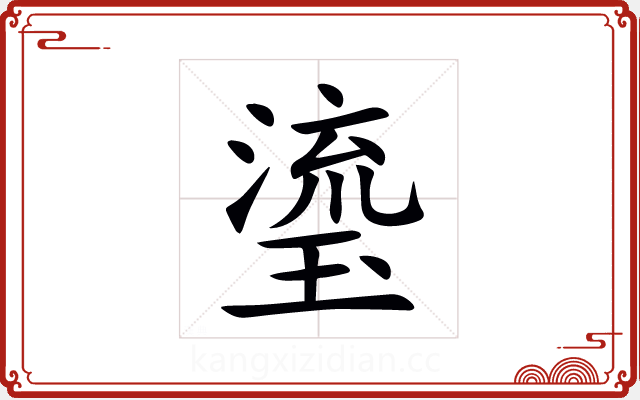

〔瑬〕字拼音是liú,上下结构,可拆字为流、玉。

〔瑬〕字的汉语字典解释:㈠ [liú] ⑴ 古同“旒”,古代帝王冠冕前后下垂的玉串。⑵ 旗子上下垂的饰物:“旗九~。”⑶ 美金。

五行相同的字

更多笔画相同的字

更多瑬的意思

瑬

基本解释

①古同“旒”,古代帝王冠冕前后下垂的玉串。

②旗子上下垂的饰物:“旗九~。”

③美金。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷一上反切力求切頁碼第8頁,第24字續丁孫

瑬

垂玉也。冕飾。从玉流聲。

垂玉也。冕飾。从玉流聲。

附注邵瑛羣經正字:「今經典作旒。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷一反切力周反頁碼第48頁,第4行,第1字述

垂玉也,冕飾。從玉流聲。

垂玉也,冕飾。從玉流聲。

鍇注臣鍇曰:「天子十有二旒。旒之言流也,自上而下動則逶迤若水流也。冕瑬當作此瑬字,今作旒,假借也。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷一上反切力求切古音第三部頁碼第56頁,第3字許惟賢第23頁,第5字

𠂹玉也。冕飾。

𠂹玉也。冕飾。

段注《弁師》。掌王之五冕。五采繅十有二就。皆五采玉十有二。諸矦之繅斿九就。珉玉三采。繅斿皆就。注。繅,雜文之名。合五采絲爲之繩。垂於延之前後。就,成也。繩之每一帀而貫五采玉。十二斿則十二玉也。繅不言皆。有不皆者。衮衣之冕十二斿。則用玉二百八十八。鷩衣之冕繅九斿。用玉二百一十六。毳衣之冕七斿。用玉百六十八。希衣之冕五斿。用玉百二十。玄衣之冕三斿。用玉七十二。矦當爲公。字之誤也。三采,朱白蒼也。繅斿皆就,皆三采也。每繅九成,則九玉也。公之冕用玉百六十二。按《弁師》作斿。《玉藻》从俗字作旒。皆瑬之假借字。

从王。流聲。

段注力求切。三部。

瑬字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第16頁,第11字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第32頁,第5字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第47頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第12頁,第11字 |

| 5 | 說文考正 | 第10頁,第12字 |

| 6 | 說文今釋 | 第37頁,第3字 |

| 7 | 說文約注 | 第64頁,第2字 |

| 8 | 說文探原 | 第171頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第53頁,第2字 |

| 10 | 說文標整 | 第7頁,第4字 |

| 11 | 標注說文 | 第10頁,第6字 |

| 12 | 說文注箋 | 第109頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第1294頁【補遺】第16180頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第1032頁,第1字 |

| 15 | 說文義證 | 第35頁【崇文】第137頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第38頁 |

| 17 | 章授筆記 | 第18頁,第4字 |

| 18 | 古字詁林 | 第一冊,第274頁,第3字 |

| 19 | 古字釋要 | 第44頁,第7字 |